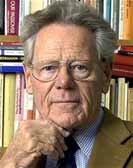

Hans Kung

Hans Kung

PETIT TRAITÉ DU COMMENCEMENT DE TOUTES

CHOSES

DIEU COMME COMMENCEMENT? Hans Kung

Approche du mystère de

l’origine ( extrait Pages 103 à 108 )

C’est un « miracle »

vertigineux, qui pourtant ne suscite en nous humains

aucun vertige, ce qui se joue là heure

après heure: c’est à environ 1000

kilomètres/heure (à Paris, par exemple,

à une latitude de 48,4° nord — cette

vitesse dépend du degré de latitude),

que nous tournons autour de l’axe de la

Terre.

Mais notre Terre, elle, tourne dans le

même temps à plus de 100000

kilomètres / heure autour du Soleil.

Et tout notre système solaire tourne

au même moment à 800000 kilomètres

/heure autour du centre de la Voie lactée.

Cela n’a pas toujours été ainsi, et

probablement ne restera pas ainsi. Une illustration

prodigieuse de la non-nécessité, de la

contingence, de l’instabilité et de la

relativité de l’humanité, de

notre planète, d’un univers en

expansion... Pour aller où? Il vaudrait la

peine d’éclairer du moins la question:

à partir d’où?

Ne conviendrait-il pas que nous autres

humains, conscients de notre situation

précaire dans l’univers et de notre

savoir extrêmement limité quand nous

nous colletons aux questions d’où? et vers

où?, fassions preuve d’un peu

d’humilité intellectuelle, sans tomber,

évidemment, dans une fausse timidité par

rapport à une décision?

Le débat sur la théorie de la

connaissance (voir supra, I, 5) l’a montré:

alors que les arguments de la physique, fondés sur

l’observation, l’expérimentation et les

mathématiques, ont un caractère logique

contraignant, les arguments philosophiques et

théologiques en faveur d’une

réalité méta-empirique peuvent au

plus constituer un chemin et une invitation. Ce qui veut

dire qu’en matière de questions ultimes, il

n’existe aucune obligation intellectuelle, mais la

liberté.

En même temps, nous avons vu sans

équivoque que l’instrument des sciences de la

nature échoue face à la question de

l’ultime d’où? de cette

réalité énigmatique. Ce qui

s’est passé au point du temps t = O est

foncièrement inaccessible à la physique.

Même en étendant sans cesse leur domaine de

compétence et leur raffinement, les

méthodes scientifiques ne peuvent amener à

l’expérience ce qui était avant ce

point du temps. Comme nous l’avons vu, il

apparaît que les spéculations cosmiques sur

d’autres univers sont des hypothèses non

confirmées du point de vue empirique. Mais il

s’avère que les démonstrations

cosmiques ne sont pas une voie plus convaincante.

D’où viennent, par

conséquent, les constantes de la nature

données dès le début, ou —

à supposer qu’on parvienne à une

unification des forces — l’unique constante de

la nature, d’où vient l’univers en

général qui prend son départ dans le

big bang?

Il ne s’agit pas seulement jci de la

question d’un événement initial, mais

de la question concernant la Réalité en

général: pourquoi en général

y a-t-il quelque chose et non pas rien? Voilà,

selon le grand mathématicien et philosophe

Gottfried Wilhelm Leibniz, la question essentielle de la

philosophie ou, d’après le philosophe Martin

Heidegger, le « miracle des miracles»: «

Pourquoi y a-t-il en général de

l’étant et non pas plutôt

rien116?»

C’est en effet la question originelle

de l’honune, à laquelle le scientifique

— incompétent au-delà de

l’horizon de l’expérience — ne

saurait apporter de réponse. Il n’y va pas

ici d’un Dieu bouche-trou (God of the Gaps): il ne

s’agit pas d’une «lacune», mais du

commencement absolu. Ici l’homme se heurte au

mystère ultime de la Réalité.

C’est la question de la relation fondamentale du

monde à une origine, un appui, un but ultime de la

Réalité, et cette question est posée

non seulement au scientifique, mais à l’homme

en tant qu’ homme.

Certes, l’accès au

véritable mystère (le « secret »

de Pascal) est souvent recouvert par des

pseudo-mystères — tantôt construits

par des théologiens, tantôt

créés par la piété

populaire —, lesquels ne sont à

l’évidence guère acceptables pour des

scientifiques («péché originel»,

« immaculée conception», «

naissance virginale» biologique, « deux

natures» dans le Christ, le « mystère de

Fatima»).

Je parle quant à moi du

mystère au sens strict, en latin le mysterium

stricte dictum, qui émerge à l’horizon

de notre expérience spatio-temporelle comme une

grande question, au début et à la fin, mais

aussi au coeur du monde et de l’homme: ce

mystère initial de la Réalité que

juifs, chrétiens et musulmans et des croyants de

bien d’autres religions désignent du nom

souvent mal compris, souvent mal utilisé, de

Dieu.

«Dieu» en tant

qu’«auteur» de tout? Mais «Dieu»

est-il davantage qu’une hypothèse pieuse dont

le scientifique n’a pas besoin, comme le dit

Laplace, le « Newton français »,

à Napoléon? Le scientifique étudie

en tant que tel pour ainsi dire les « structures

grammaticales » de la réalité;

cependant, se pose aussitôt et naturellement la

question de la «structure de sens » de la

réalité, des grandes questions de sens et

d’interprétation qui agitent l’homme 117

Foncièrement, c’est précisément

le scientifique qui se trouve devant l’alternative

ou de capituler devant ces questions et de renoncer aux

questions sur les causes, ou de s’intéresser

à la question de Dieu. Je voudrais recommander aux

scientifiques de prendre Dieu en compte du moins comme

une hypothèse.

Dieu comme hypothèse

Répondre simplement, à propos

de la question de l’origine de la

réalité, qu’il n’y a pas ici de

réponse est une excuse dogmatique qui revient

à une abdication de la raison. Il faudrait que le

scientifique — si ce n’est comme scientifique,

du moins comme individu guidé par la raison, comme

humain responsable — aille plus loin dans la

réflexion, que sa pensée soit plus subtile,

à la manière de Werner Heisenberg qui osa

du reste l’exprimer ouvertement: « Si, à

partir du constat indubitable que le monde existe,

quelqu’un veut conclure à une cause de cette

existence, cette hypothèse ne contredit en aucun

point notre connaissance scientifique. Aucun scientifique

ne dispose du moindre argument ou du moindre fait par

lesquels il pourrait contester une telle

hypothèse. Même si ensuite on a là

une cause qui — comment pourrait-il en être

autrement? — doit visiblement être

cherchée en dehors de notre monde tridimensionnel

118»

Il faut bien entendu préciser ce que

signifie ce « en dehors de». Même

l’hypothèse d’un univers infini

n’«évincerait» pas le Dieu infini

du cosmos. Un tel univers ne serait nullement pour le

Dieu infini — qui n’est pas un bouche-trou mais

pur Esprit englobant et traversant toutes choses —

une limitation de son infinité, mais sa

confirmation. Ce qui veut dire: la foi en Dieu est

conciliable avec divers modèles du monde. Du

reste, ni un commencement du temps ni une durée

infinie du temps ne sont concevables; tous deux se

trouvent en dehors de notre domaine

d’expérience.

De fait: si Dieu existait, la question

centrale du commencement de toutes choses aurait

trouvé sa réponse: pourquoi en

général il y a quelque chose et non pas

rien. Aurait aussi trouvé sa réponse la

question secondaire des constantes cosmiques qui depuis

le tout commencement déterminent

l’évolution de l’univers. Mais

précisément: Dieu existe-t-il, existe-t-il

réellement?

Dieu comme Réalité

Comment ai-je accès au

mystère de l’origine? Comment suis-je certain

que «Dieu» n’est pas seulement une

hypothèse, une «idée», mais une

« réalité effective»? Nous

l’avons déjà vu clairement: ce

n’est pas sur le terrain de la pure théorie,

mais — Kant a raison sur le principe — sur la

voie de la pratique vécue et

réfléchie qu’il faut chercher les

réponses aux grandes questions fondamentales de la

Réalité. Il faut donc laisser de

côté les opérations théoriques

de la Raison pure. Et certainement aussi les sentiments

irrationnels ou les purs états d’âme.

Mais avancer sur la base d’une décision et

d’une disposition de base qui fait fond sur la

confiance et dont il est possible de répondre

rationnellement. J’ai toujours comparé quant

à moi cette attitude de confiance à 1’

apprentissage de la nage, qui ne vient pas en se tenant

au bord, en lisant un manuel ou en suivant un cours de

nage à sec, mais qui

vient en prenant le risque, peut-être

avec l’aide d’autres personnes, de se jeter

tête et corps dans l’eau mystérieuse

qui ne porte que celui qui lui fait confiance et

abandonne sa rigidité pour se mouvoir en elle.

Dans cette attitude de confiance, je peux,

au-delà de mes doutes, éprouver

l’être-réel de la Réalité

dans son ensemble — un être-réel

accepté au départ comme allant de soi, mais

souvent mis en doute en philosophie —, je peux

affirmer par conséquent l’identité

foncière, la valeur et le sens de ce qui est. Et,

dans une telle attitude de confiance, une attitude

englobante dont je puis répondre rationnellement,

je peux admettre aussi ce qui est encore plus

contesté, l’être-réel de Dieu,

un Fond originel de tout ce qui est, ce qui a des effets

sur l’ensemble de mon expérience

vécue, de mon comportement et de mes actions.

Celui qui s’intéresse au

débat sur la théorie des sciences (voir sup

ra, I, 5-7) pourra maintenant préciser ceci: une

preuve inductive autant qu’une preuve

déductive de Dieu sont impossibles à partir

de cette réalité éprouvée du

monde et de l’homme pour une raison théorique

qui voudrait démontrer la réalité de

Dieu par des conclusions logiques. Mais non impossible

apparaît une éducation qui ouvre le chemin,

qui tente d’éclairer pour chacun une

expérience d’accession à la

Réalité si fragile pour ainsi — sur la

ligne de la « raison pratique», ou mieux: celle

de «tout l’homme» — placer

l’homme pensant et agissant devant une

décision libre dont il puisse cependant

répondre rationnellement. Celle-ci exige —

mais comme toute espérance, toute foi et tout

amour au plus profond de l’humain — une

ouverture de tout l’homme qui aille au-delà

de la raison pure.

Si!’ on souhaite appliquer un

critère de vérification, il ne saurait

être aussi étroit que le critère

empiriste, qui n’ admet comme réel que ce qui

est expérimenté par les sens. Cependant il

ne faut pas non plus qu’il soit aussi lointain que

le critère purement herméneutique à

partir duquel on cherche souvent à tout comprendre

hors de toute perspective critique. Seul un

critère de vérification indirecte entre en

ligne de compte: il tente de vérifier Dieu

à partir de la réalité

expérimentée par l’homme et le monde!

Ce qu’offre l’expérience commune de la

réalité concrète de l’homme et

du monde à laquelle nous avons accès peut

être théoriquement décrypté

par la pensée et porté à

l’expression par le langage. Les

énoncés sur Dieu doivent être

éprouvés et vérifiés dans

l’horizon d’expérience de notre vie et

des questions existentielles fondamentales, non pas

à partir de déductions contraignantes

tirées d’une expérience

prétendument évidente qui provoquerait une

décision de l’homme, mais plutôt dans

une illumination éclairant une expérience

toujours problématique invitant l’homme

à une décision libre. C’est seulement

lorsque le discours sur Dieu est garanti par

l’expérience concrète de la

réalité de l’homme et du monde,

qu’ il est référé à

elle, médiatisé par elle, que sa

crédibilité est fondée.

Un point d’Archimède

Les questions portant sur le Tout et sur le

mystère originel de la réalité ne

sont pas destinées aux esprits niais, aux esprits

faibles, aux « amateurs d’

arrière-mondes » (Nietzsche), mais

d’abord et avant tout aux hommes informés,

engagés. Elles ne sont pas une excuse pour ne pas

travailler, mais une incitation au travail.

L’impossibilité de répondre à

ces grandes questions est cause chez beaucoup de leur

malaise devant les idéologies athées. Ma

conviction, au contraire, est celle-ci: le Oui à

Dieu rend possible une confiance de base radicalement

fondée. Car qui dit Oui à Dieu

connaît le fondement originel, le mystère

originel de la Réalité, il sait pourquoi il

peut foncièrement faire confiance envers et contre

tout à l’homme et au monde. Ma confiance en

Dieu en tant que confiance de base radicale,

qualifiée, est en mesure de me donner la condition

de possibilité de la Réalité

problématique. En ce sens, elle témoigne

d’une rationalité radicale qui se distingue

clairement du rationalisme idéologique, celui qui

absolutise la ratio.

«Donne-moi un point où je puis

aller, et je soulèverai le monde»: avec cette

phrase, le génial mathématicien que fut

Archimède (285- 212 av. J.-C.) aurait

illustré la loi sur le levier qu’il avait

démontrée. Quiconque croit en Dieu n’a

pas de réponses automatiques grâce

auxquelles il pourrait « soulever » toutes les

grandes questions de la vie humaine et de l’histoire

de l’humanité. Il possède cependant

son « point d’Archimède »: un appui

solide à partir duquel il peut aborder les grandes

questions (et parfois aussi les petites).

Car, si Dieu existe, d’innombrables

questions existentielles peuvent, du moins dans le

principe, trouver leur réponse. Revenons par

exemple aux questions encore plus englobantes de Kant

119•

Que pouvons-nous savoir? Pas seulement:

pourquoi n’y a-t-il pas rien, d’où vient

l’univers et pour quel but? Mais plutôt:

d’où vient l’homme, et où

va-t-il? Pourquoi le monde est-il comme il est? Quels

sont le fondement et le sens ultime de toute

Réalité?

Que devons-nous faire ? Pourquoi

faisons-nous ce que nous faisons, et pourquoi et envers

qui sommes-nous en dernière instance responsables?

Qu’est-ce qui mérite absolument le

mépris, qu’est- ce qui mérite

l’amour? Quel est le sens de la

fidélité et de l’amitié, mais

aussi de la souffrance et de la faute? Quelle est pour

l’homme la mesure décisive?

Que pouvons-nous espérer? En vue de

quoi sommes-nous sur terre? Que signifie le Tout? Y

a-t-il quelque chose qui nous porte malgré tout

notre néant, qui ne permet jamais de douter?

Quelque chose qui demeure au sein de tout ce qui change,

un inconditionné dans tout le conditionné?

Un absolu malgré la relativité partout

éprouvée? Que nous reste-t-il: la mort qui

à la fin rend toute chose dénuée de

sens? Qu’est-ce qui nous donnera courage pour vivre

et qu’est-ce qui nous donnera courage pour

mourir?

Ma réponse, que j’aurai

à développer dans les chapitres qui

suivent, s’énonce donc ainsi: si Dieu existe,

alors il y a une réponse fondamentale à ces

questions, alors on peut comprendre du plus profond

pourquoi nous sommes des êtres de manque

très finis et pourtant des êtres avec une

attente, une espérance et une nostalgie infinies.

On peut ensuite trouver par principe une réponse

aux questions: d’où viennent en

dernière instance les constantes cosmiques de

base, d’où la matière et

l’énergie, d’où par

conséquent le cosmos et l’homme? Cependant,

l’origine de l’homme justement doit être

considérée dans le cadre de la tension qui

existe entre Création et évolution.

Hans Kung

Après avoir fait des

études en théologie à Rome à

l'Université grégorienne, il est

ordonné prêtre en 1954. Il continue ses

études dans diverses universités

européennes, dont la Sorbonne à Paris

où il soutient une thèse de doctorat

intitulée "La justification. La doctrine de Karl

Barth et une réflexion catholique". En 1960, Hans

Küng est nommé professeur de théologie

à l'université Eberhard Karl de

Tübingen, en République

fédérale d'Allemagne. Il y a pour

collègue Josef Ratzinger (futur pape Benoît

XVI), avec qui il participe au concile Vatican II comme

théologien expert (peritus). Cette

expérience le marquera

profondément.

Au cours des années

1970, Hans Küng publie de nombreux ouvrages tout en

poursuivant son enseignement. Il se fait remarquer

dès le début de la décennie en

publiant en 1971 Infaillible ? Une interpellation dans

lequel il remet en cause un certain nombre d'affirmations

de la doctrine catholique consacrées par le

concile Vatican I (1870), durant lequel avait notamment

été proclamé le dogme de

l'infaillibilité de l'évêque de Rome,

c'est à dire le pape. C'est également

à cette époque qu'il publie son monumental

Être chrétien, qui est en quelque sorte un

exposé raisonné de son système

théologique. On ne peut qu'être saisi par

l'extraordinaire effort intellectuel que

représente cette œuvre dans l'histoire de la

pensée chrétienne au XXe

siècle.

En décembre 1979,

suite à une longue controverse avec Rome et

spécialement la Congrégation pour la

doctrine de la foi (successeur de la Sainte Inquisition

et du Saint Office), il se voit retiré sa missio

canonica (reconnaissance officielle de l'Église

catholique qu'un professeur est habilité à

enseigner la théologie et à participer

à la collation des grades universitaires

catholiques). Il est maintenu à

l'université Eberhard Karl de Tübingen comme

professeur et directeur de l'institut des recherches

oecuméniques. Il cesse officiellement son

enseignement en 1996.

Il se dévoue depuis

déjà 1993 à la fondation "Pour une

éthique planétaire" (Weltethos) qui cherche

à développer et renforcer la

coopération entre les religions au delà

d'une vague reconnaissance des valeurs communes. Il

cherche particulièrement à initier de

véritables initiatives pratiques en vue de la paix

et du développement. On peut consulter son site

qui inclut la déclaration pour une éthique

planétaire[1]. Cet engagement lui a valu

de recevoir le Prix Niwano de la paix en 2005.

En septembre 2003, il

publie un article dans le Monde des Religions, pour

constater que la repentance de l'an 2000 est un geste

médiatique qui n'a pas été suivi

d'actes majeurs tendant à la

concrétiser.

Pour lui, les

différentes religions sont l'expression de la

légitime religiosité de l'homme. Elles sont

ou devraient être au service de l'homme et ne

devraient être que des aspects secondaires d'une

éthique humaine, et donc mondiale (la

"Weltethik"), plus fondamentale, où - finalement -

Dieu est au service de l'homme. Il a

déclaré en 2003 chercher une «

réconciliation pragmatique » avec Rome. Le

cardinal Karl Lehmann, de Mayence, a

déclaré alors à la presse que son

attitude était une « remarquable expression

de bonne volonté » et annoncé son

intention d'intervenir à ce sujet auprès de

la Congrégation pour la doctrine de la

foi.

Bien que très

alarmé par l'élection du cardinal Josef

Ratzinger comme pape sous le nom de Benoît XVI,

Hans Küng a longuement été reçu

par celui-ci à Castel Gandolfo le 24 septembre

2005[2].

Ecrits:

LE CONCILE, EPREUVE DE

L'EGLISE Le Seuil , 01/06/1963 Discours au concile

Vatican II 304 pages mars 1964 Liberté du

chrétien Les temps sont passés où

l'on aurait cherché en vain le mot «

liberté » dans certains dictionnaires de

théologie catholique. Et si on l'y trouvait, on

était renvoyé au mot « loi ».

Aujourd'hui, non seulement [...] Ed. du Cerf-

Desclée de Brouwer, 238 pages janvier 1967 Le

Service théologique dans l'Église

Mélanges offerts au Père Yves Congar pour

ses soixante-dix ans Ce volume d’hommages se compose

de diverses sections étudiant successivement la

théologie en acte à Vatican II et son

influence, la méthode théologique et le

ministère du théologien, le rapport entre

[...] 384 pages 1974 VINGT PROPOSITIONS - Etre

chretien Le Seuil , 01/02/1979 Dieu existe-t-il ?1981 Vie

éternelle? 1985 Le Christianisme et les Religions

du monde 1986 POURQUOI SUIS JE TOUJOURS CHRETIEN ? Bayard

, NOUVELLES , 01/03/1988 Une théologie pour le

111e millénaire 1989 - Prêtre, pour quoi

faire? Ed. du Cerf- Desclée de Brouwer 1990

Qu'est-ce que l'Église ? De nos jours les

chrétiens aimeraient bien s'entendre sur la

réponse à donner à la question :

« Qu'est-ce que l'Église » ? Pour aller

dans ce sens, H. Küng interroge d'abord l'histoire,

pose le problème [...] Paru : Mars 1990

210 pages - Garder l’espoir - Ecrits sur la

réforîne de l’Eglise Écrits sur

la réforme de l'Église Depuis des

années, l'Église offre de toute

évidence les signes alarmants d'une «

émigration » intérieure et

extérieure, qui a déjà gagné

de nombreux milieux. Soucieux de l'Église, Ed. du

Cerf 1991 Christianisme et religion chinoise (en

collaboration avec Julia Ching) 1991 Projet

d’éthique planétaire La paix mondiale

par la paix entre les religions 1991 Être

chrétien « Points Essais » n°284,

1994 L’Islam, un défi pour le christianisme

(direction en collaboration avec Jiirgen Moltmann)

Beauchesne, 1994 Le Judaïsme 1995 Manifeste pour une

éthique planétaire La déclaration du

Parlement des religions du monde Au cours d’une

assemblée tenue en septembre 1993, le Parlement

des religions du monde a rédigé ce texte

inaugural qui propose une reconnaissance des normes

indispensables et des valeurs universelles sans

[...]Mars 1995 128 pages Credo La confession de

foi des Apôtres expliquée aux hommes

d’aujourd’hui 1996 Christianisme, judaïsme

et islam Fidélité et ouverture La religion,

toute religion, est à la fois, par essence,

référée à des sources, donc

à un passé, et de fait questionnée,

dans cette référence même, par les

conditions de son présent. Elle ne peut doncMars

1999 272 pages Mon combat pour la liberté «

Aucune des controverses dans lesquelles j'ai

été impliqué et que, pour la

plupart, je n'ai ni cherchées ni essayé

d'éviter, ne concernait des enjeux d'importance

secondaire sur lesquels j'aurais facilement [...]

Paru : Novembre 2006 Ed. du Cerf 576 pages Petit

Traité du Commencement de toutes choses Editions

du Seuil janvier 2008

01chretiens.html